近日,美国针对英伟达H20芯片对华出口的新限制,使全球半导体产业陷入剧烈震荡。英伟达单季计提55亿美元损失,AMD预估损失8亿美元,股价暴跌,折射出一个残酷现实:在地缘博弈加剧的背景下,依赖单一供应链的企业将面临巨大风险。黄仁勋突访北京试图寻找转圜空间,却难掩中国区业务“腰斩”趋势——这不仅是商业损失,更是对“技术受制于人”的无声警示。

从被动防御到主动破局的必然选择

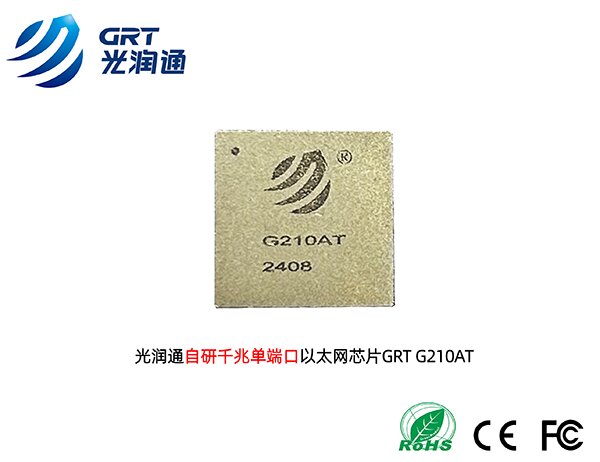

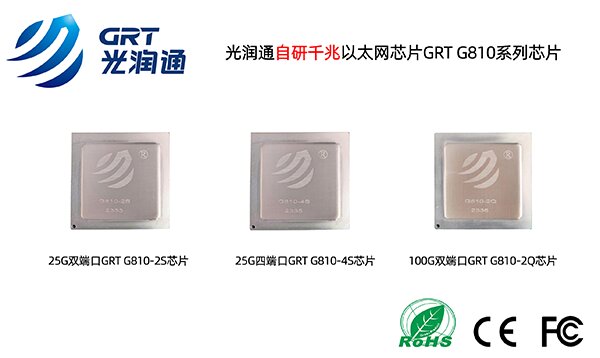

美国对英伟达等企业的出口管制看似是针对一两家企业的“精准打击”,实则是试图以技术封锁遏制中国在AI领域的崛起。然而,这股“断供”风暴的冲击反而加速了中国半导体产业的觉醒——当国际供应链开始动摇其根基时,中国企业不能再将“被动防御”视为唯一选择,而需以国产化为突破点,主动重构技术生态。这一政策虽旨在遏制中国AI发展,却倒逼本土企业直面技术瓶颈,加速自主芯片的研发进程。例如,华为、寒武纪、光润通等企业正通过自研芯片填补高端领域空白,其中光润通的GRT®G210AT、GRT®G810系列等产品,已实现对云计算、边缘计算场景的国产替代,其高能效算力甚至比肩国际头部厂商,为本土企业提供了安全可控的“中国芯”解决方案。

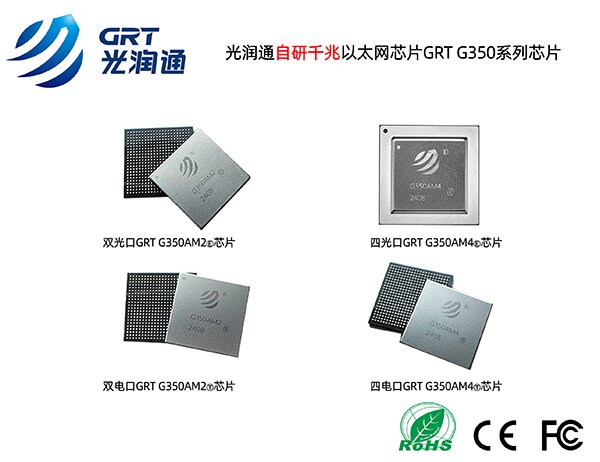

更深层次来看,美国“芯片断供”暴露了全球供应链的脆弱性,而这也为中国重塑产业生态创造了机遇:本土企业可依托国产芯片构建自主技术路径,降低对单一市场的依赖风险。尽管美国借政策为本土制造(如英伟达5000亿美元计划)提供保护,但其高昂制造成本与地缘政治风险短期内难以消解。相较之下,中国芯片厂商不仅在成本上更具竞争力,更通过灵活的产品设计与快速迭代能力(如光润通的G350AM2Ⓣ/Ⓔ系列、G350AM4Ⓣ/Ⓔ系列处理器对通用场景的广泛适配),推动产业链条从“被动接受技术壁垒”转向“主动定义市场规则”。这一转变标志着国产化已突破“应急替代”的范畴,成为塑造未来技术话语权的战略选择。

以技术破局国产化浪潮

在芯片国产化浪潮中,光润通凭借自主知识产权的芯片设计与量产能力,为本土企业提供了一套完整的国产化解决方案。其产品不仅覆盖高性能计算与通用处理器领域,更以高能效、低功耗、广适配的技术特性,在AI算力、工业控制、通信设备等场景中实现多维度替代进口芯片。

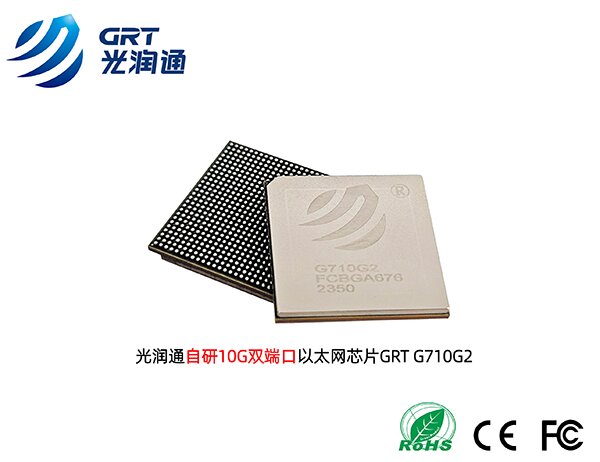

例如,在高性能计算领域,光润通推出的GRT®G810系列芯片(含2S/4S/2Q等型号)通过多核异构架构设计,为数据中心、智能驾驶、大型模型训练等场景提供高算力支持,其能效比比肩国际同类产品;而GRT®G210AT芯片则专为AI推理优化,以低功耗实现高效推理能力,助力云计算与边缘计算场景的算力升级。同时,针对通信领域的GRT®G710G2芯片以低延迟、高可靠性的特性,成为5G基站与工业物联网设备的“国产芯”优选。

在通用处理器领域,G350AM2Ⓣ/Ⓔ系列与G350AM4Ⓣ/Ⓔ系列芯片凭借对主流架构的兼容性及稳定的性能表现,在工控设备、网络通信、消费电子等领域实现快速国产替代。这些产品不仅解决了“有无问题”,更通过定制化设计满足本土企业的多样化需求——例如为特定场景优化功耗管理,或针对国产操作系统进行深度适配,从而真正契合“自主可控”的国产化基调。

光润通的实践表明,国产化并非简单的技术复制,而是通过持续研发与场景深耕,构建起技术路径的主动权。其芯片产品矩阵以“性能不输、成本更优、安全可控”为核心竞争力,正逐步打破进口依赖,成为支撑中国数字经济的一股核心“芯”动力。

中美芯片战的硝烟下,中国芯片产业正经历“阵痛中的蜕变”。光润通等企业的实践证明:芯片国产化不仅是应对外部压力的被动选择,更是掌握技术主权、构建自主产业生态的关键步骤。当中国企业用“中国芯”取代进口芯片时,真正受益的不仅是企业自身,更是国家数字经济安全的根基。